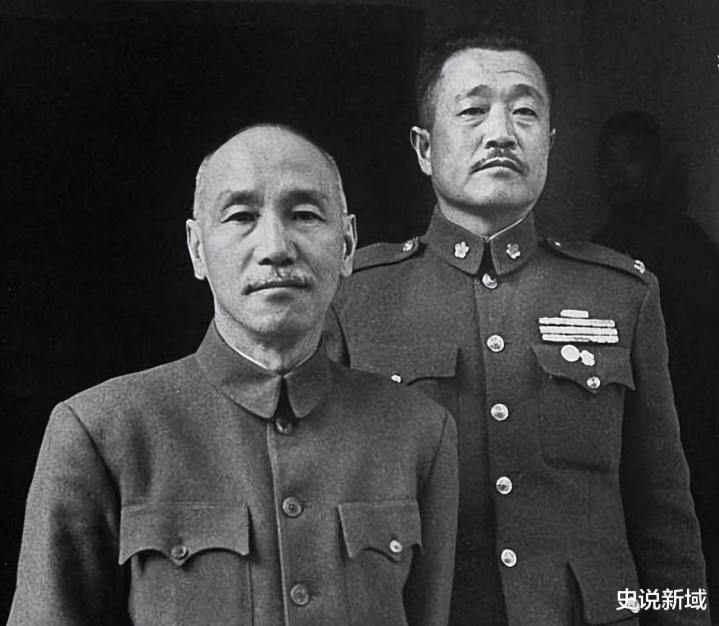

1948年11月30日深夜,徐州城内,国民党徐州“剿总”副司令杜聿明对着地图露出自信微笑。

他精心策划的“佯攻战术”即将启动:30万大军将以坦克开路、重炮压阵,假意突围实则南下与黄维兵团会合。他甚至为母亲寿宴点了一出《空城计》,自诩能如诸葛亮般“吓退司马懿”。

然而仅仅五天后,他的部队却在陈官庄陷入绝境。而粟裕的指挥部里,一封电报正被反复传阅——那是毛泽东的亲笔:“准备牺牲30万,消灭国民党60万!”

最终粟裕上演了一个军事史上的神操作:下令我军网开三军,却神奇地让三十万敌军自投罗网。

战略预判:一封电报与三个方向的豪赌

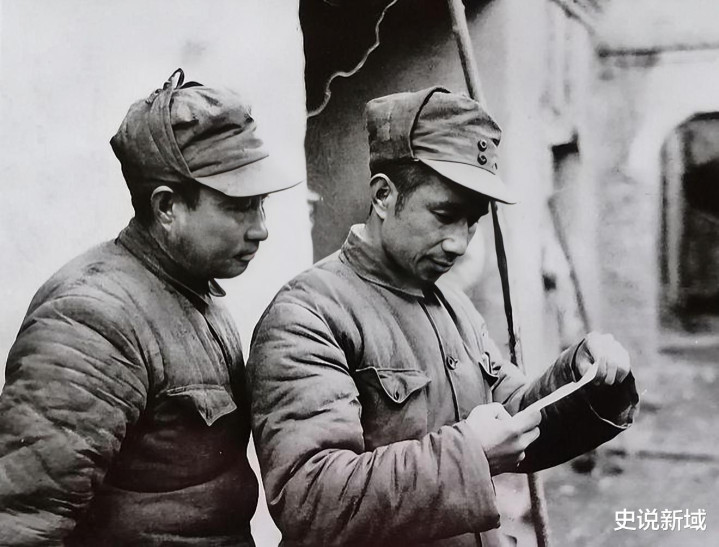

1948年11月,淮海战役进入最关键阶段。当中原野战军将黄维兵团围困于双堆集时,粟裕的目光已投向徐州——杜聿明集团的30万大军动向,将决定整个战局。

粟裕列出三条可能撤退路线:东走连云港海运、中经两淮陆路、西绕津浦线南下。

他判断杜聿明必选第三条路,理由直指人性本质:“这条路既能与黄维兵团保持呼应,又能利用机械化部队优势。”

但中央军委却连发急电,坚持认为敌军将东逃或中撤。面对上级压力,粟裕罕见地“抗命”坚持己见,将华野七个纵队秘密调至津浦线两侧布防。

这一决策的底气,源于粟裕对杜聿明心理的精准拿捏。杜聿明在东北战场失利后急于“戴罪立功”,绝不会选择保守的固守或海运撤离;其与蒋介石的微妙关系,也迫使他必须冒险寻求“扭转乾坤”的战果。

果然,杜聿明在11月28日选择西线突围,行军路线与粟裕预判完全重合。

战场魔术:网开三面与“自投罗网”

当杜聿明部队开始撤离时,粟裕下达了一道看似矛盾的指令:“东、西、北三面放开通道,只堵南面!”这道命令让前线将领大惑不解——哪有围歼战主动让出生路的?

粟裕的智慧正在于此。他深知30万大军若困兽犹斗,必将造成惨重伤亡。故意留出三条“生路”,实为瓦解敌军死战意志。

果然,杜聿明部发现东、西、北方向阻力微弱后,产生“解放军主力在南”的误判,反而加速向南挺进。而粟裕早将主力埋伏于南线,待其深入后突然收网。

更具戏剧性的是,杜聿明为迷惑解放军,竟效仿《空城计》大摆疑阵:白天组织部队佯攻,夜间却悄然撤退。

但华野十二纵队一支侦察分队,凭借对徐州机场油料消耗的异常监测,识破其伪装。粟裕接到报告后仰天大笑:“诸葛亮空城计只能用一次,杜聿明这是画虎不成!”

极限指挥:七天七夜与“耳畔惊雷”

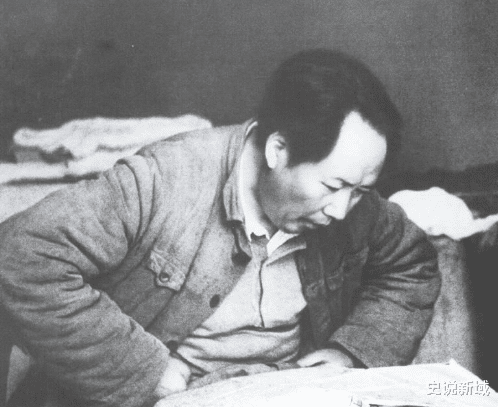

12月4日,当杜聿明集团被合围于陈官庄时,粟裕突然晕倒在指挥部。

医生诊断发现,他因连续七天七夜未眠导致梅尼埃病发作,耳内淋巴液失衡引发剧烈眩晕。

参谋们要将他抬下火线,他却抓着地图嘶吼:“现在停下,前面的血就白流了!”

这种近乎疯狂的投入,源自淮海战役空前的复杂性:60万解放军对抗80万国民党军,战场横跨苏豫皖三省。

粟裕需要同时指挥围歼黄百韬、阻击邱清泉、配合中野打黄维、封锁杜聿明四条战线。

最紧张时,他每天处理电报逾百封,曾创造十天仅睡40小时的纪录。

毛泽东得知后特批:“粟裕同志可躺着指挥,但必须保证活着看到胜利!”

历史转折:豫东战役的“蝴蝶效应”

鲜为人知的是,淮海战役的胜利密码,早在半年前的豫东战役就已写下。1948年6月,粟裕冒险改变中央“过江南下”的决策,集中兵力在中原打歼灭战。他先奇袭开封调动敌军,再分割围歼区寿年兵团,最终吸引邱清泉、黄百韬等部卷入混战。这场歼敌9万的战役,被毛泽东称为“最吃力阶段的终结”。

豫东战役的价值远超战果本身:它验证了大规模运动战的可行性,锤炼出华野“围点打援”的成熟战术。

当淮海战役中黄百韬兵团被围碾庄时,粟裕直接套用豫东经验,命令部队夜间挖掘坑道抵近敌军,用“土行孙战术”破解了钢铁防线。

【参考资料】

《粟裕战争回忆录》(解放军出版社)

《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)

《毛泽东军事文集》(中央文献出版社)

《淮海战役亲历记》(中国文史出版社)

《华东野战军战史》(中共党史出版社)

《豫东战役作战总结》(军事科学院编)

《粟裕传》(当代中国出版社)

《刘伯承军事文选》(解放军出版社)